Abschied vom Diesel

Ende des oberhalb befindlichen Videos

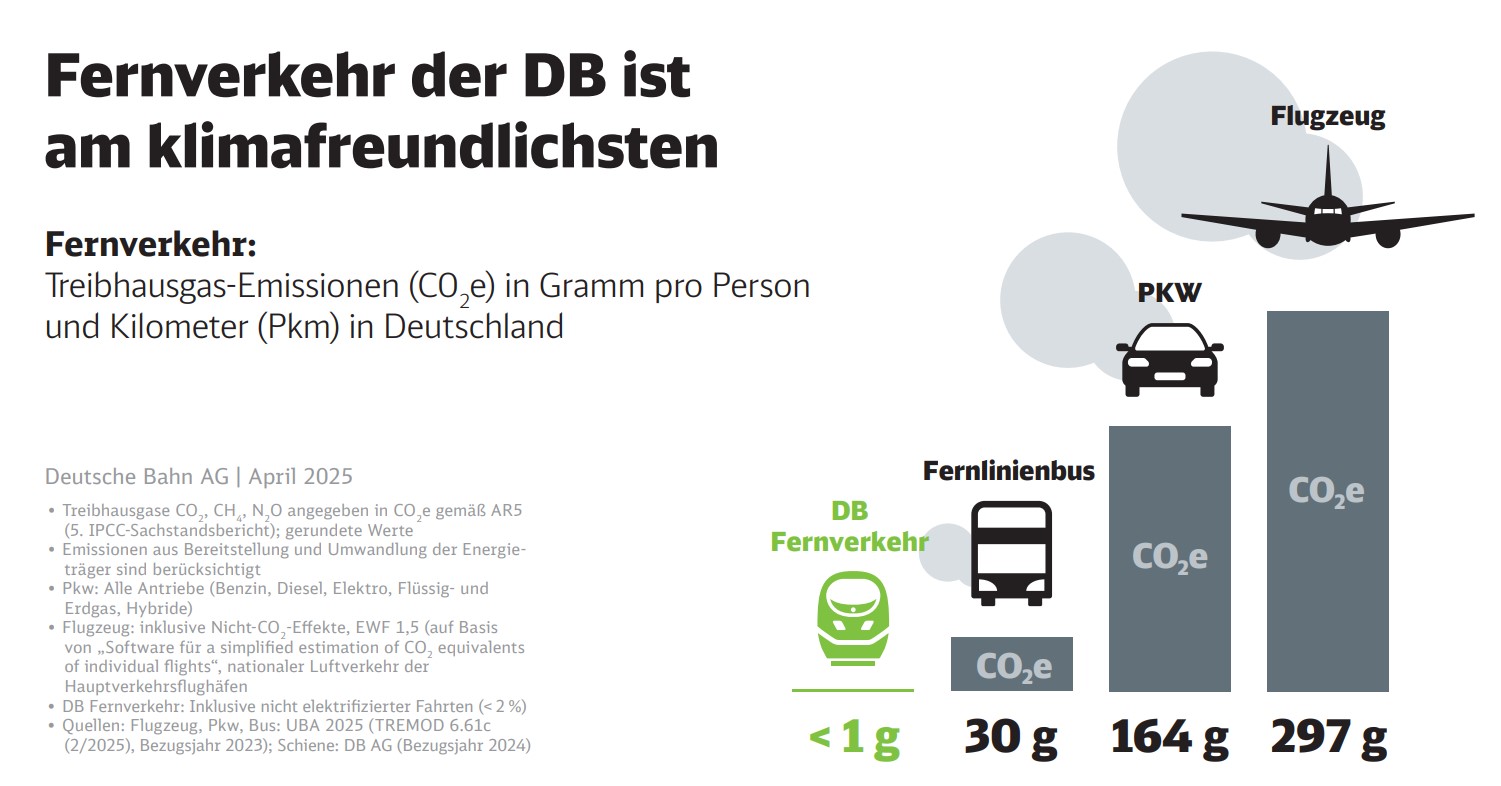

Bahnfahren ist aktiver Klimaschutz und jeder Kilometer, der auf der Schiene - statt auf der Straße oder in der Luft - zurückgelegt wird, ist ein Gewinn für das Klima. Auf keinen Verkehrsträger entfallen weniger CO₂-Emissionen als auf die Eisenbahn. In den vergangenen 30 Jahren konnte die Bahn ihre CO₂-Emissionen signifikant um rund 70 Prozent senken – so stark wie kein anderes Verkehrsmittel. Schon heute fährt die DB rund 90 Prozent ihrer Verkehrsleistung im Personen- und Güterverkehr elektrisch und überwiegend mit grünem Strom. Im Fernverkehr sind Reisende innerhalb Deutschlands bereits seit 2018 mit 100 Prozent Ökostrom unterwegs. Die Bahn ist heute das klimafreundlichste Verkehrsmittel – und der größte Ökostromverbraucher in Deutschland.

Der Blick auf die Schiene zeigt aber auch: nicht alle Strecken sind elektrifiziert und werden es auch in Zukunft nicht sein. Vor allem auf wenig befahrenen Strecken, im Rangierverkehr oder bei Bauarbeiten sind auch weiterhin Fahrzeuge gefragt, die ohne Oberleitung fahren. Hier kommen heute noch Dieselfahrzeuge zum Einsatz, rund 3.000 betreibt die DB aktuell – von schweren Rangierloks im Güterverkehr bis hin zu leichten Triebwagen im Regionalverkehr. Um auch hier klimafreundlich unterwegs zu sein, setzt die DB auf innovative und technologieoffene Lösungen im Bereich der alternativen Antriebe und Kraftstoffe. Diese neuen Technologien müssen alltagstauglich sein, denn Eisenbahn findet immer unter freiem Himmel statt, ob bei minus 30 Grad oder bei schönstem Sonnenschein. Robustheit ist hier ein wesentlicher Faktor.

So unterschiedlich die technischen und infrastrukturellen Voraussetzungen sind, so unterschiedlich müssen auch die Lösungen sein. Daher verfolgt die DB eine zweigeteilte Strategie:

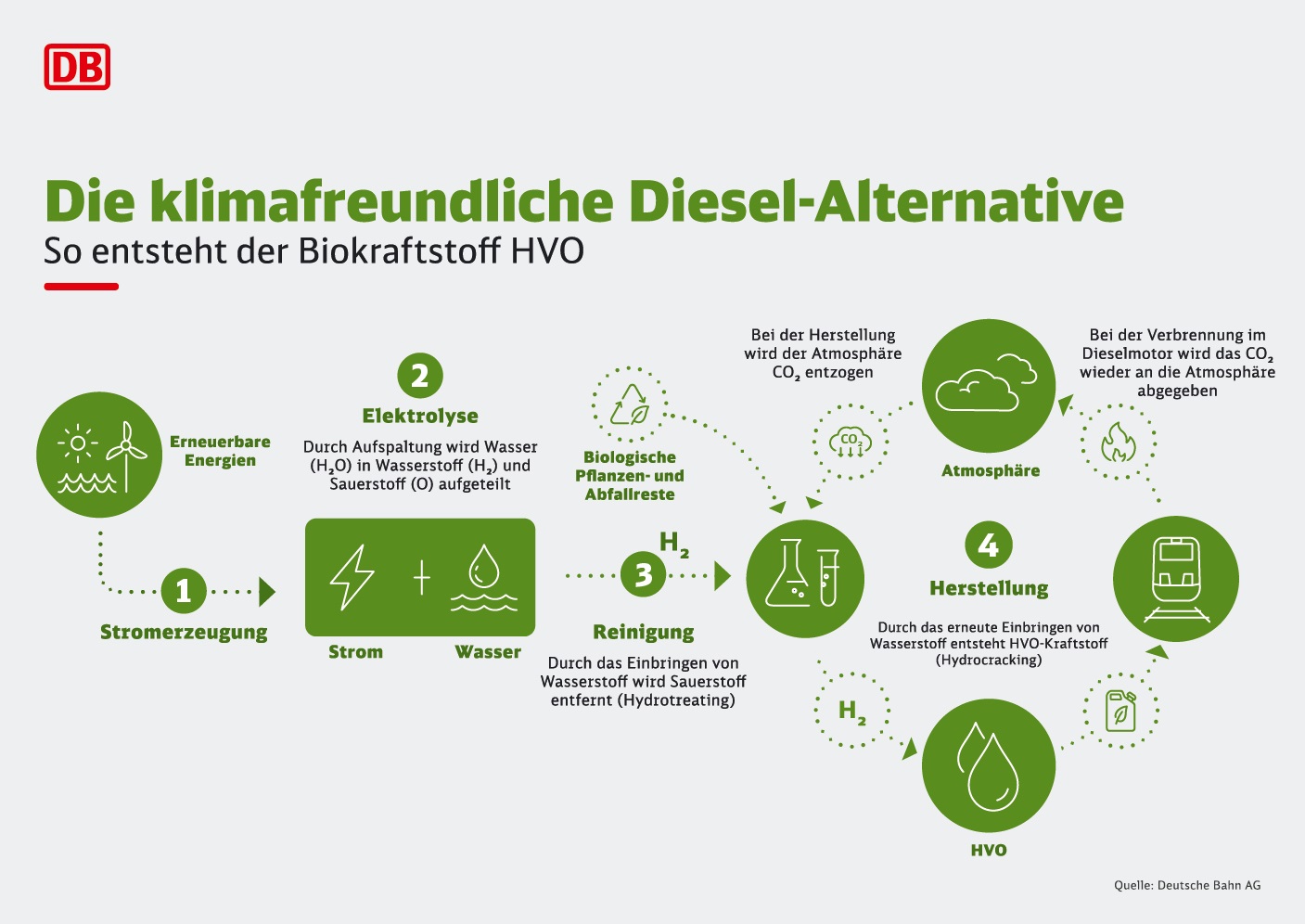

- Bei Bestandsfahrzeugen kommen bei der DB seit 2022 alternative Kraftstoffe, wie der aus Abfallstoffen erzeugte Biokraftstoff HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), zum Einsatz.

- Bei Neufahrzeugen setzt die Deutsche Bahn auf neue Antriebsformen - wie etwa Wasserstoff und Batterie-Technologie.

Mit Biokraftstoff rund 90 Prozent weniger CO₂-Emissionen

Mit HVO können Dieselfahrzeuge weiterfahren, ohne dass sie eine technische Umrüstung benötigen. Auch ältere Lokomotiven fahren uneingeschränkt mit dem alternativen Kraftstoff. Das ist nachhaltig und ressourcenschonend, denn funktionsfähige Züge müssen somit nicht vorzeitig ausrangiert werden. Der Biokraftstoff wird aus biologischen Rest- und Abfallstoffen hergestellt, beispielsweise aus tierischen Fetten aus der Nahrungsmittelverarbeitung, Altspeiseöl oder Gülle. Für die Produktion werden daher keine zusätzlichen Anbauflächen genutzt, die in Konkurrenz mit der Nahrungs- und Futtermittelproduktion stehen könnten. Außerdem ist der Biokraftstoff, den die DB bezieht, frei von Palmöl.

Beispiele für HVO im Einsatz:

DB Fernverkehr

Seit kurzem fahren zum Beispiel sowohl das Sylt Shuttle als auch das Sylt Shuttle Plus mit dem klimafreundlichen Biokraftstoff HVO. Der verursacht im Vergleich zum herkömmlichen Diesel bilanziell rund 90 Prozent weniger Treibhausgas-Emissionen.

Damit spart die Deutsche Bahn auf der beliebten Bahnstrecke von und nach Sylt jährlich etwa 6.900 Tonnen CO₂ ein.

DB Cargo

Im Schienengüterverkehr hat DB Cargo seine gesamte Diesellokflotte (ca. 800 Lokomotiven) in Deutschland für den Betrieb mit HVO freigegeben - somit können die Diesel- und Rangierloks auch die letzte Meile von Lieferketten ohne Leistungseinschränkung und klimafreundlich zurücklegen. Besonders im Güterverkehr, wo große Lasten transportiert werden müssen und es derzeit noch keine technische Alternative zum Diesel gibt, ist Biokraftstoff eine Klimaschutz-Sofortmaßnahme, die zur Vergrünung der DB-Flotte beiträgt.

DB Regio in Baden-Württemberg

Auch im Regionalverkehr sind nun erstmals Züge mit Biokraftstoff unterwegs, unter anderem in Baden-Württemberg. Hier tanken im Regio-Netz Aulendorfer Kreuz und Donau-Ostalb 57 Fahrzeuge nur noch HVO – das spart bis Dezember 2023 rund 3.700 Tonnen CO₂.

Grüner Wasserstoff für emissionsfreien Schienenverkehr

Bei Neufahrzeugen erprobt die DB unter anderem den Einsatz von Wasserstoff auf der Schiene. Wasserstoffzüge sollen Dieseltriebzüge im Regionalverkehr ersetzen und dadurch die CO₂-Emissionen auf der Schiene weiter reduzieren. Denn grüner Wasserstoff ist emissionsfrei – ausgestoßen wird nur Wasserdampf, kein CO₂.

Beispiele für Wasserstoff im Einsatz:

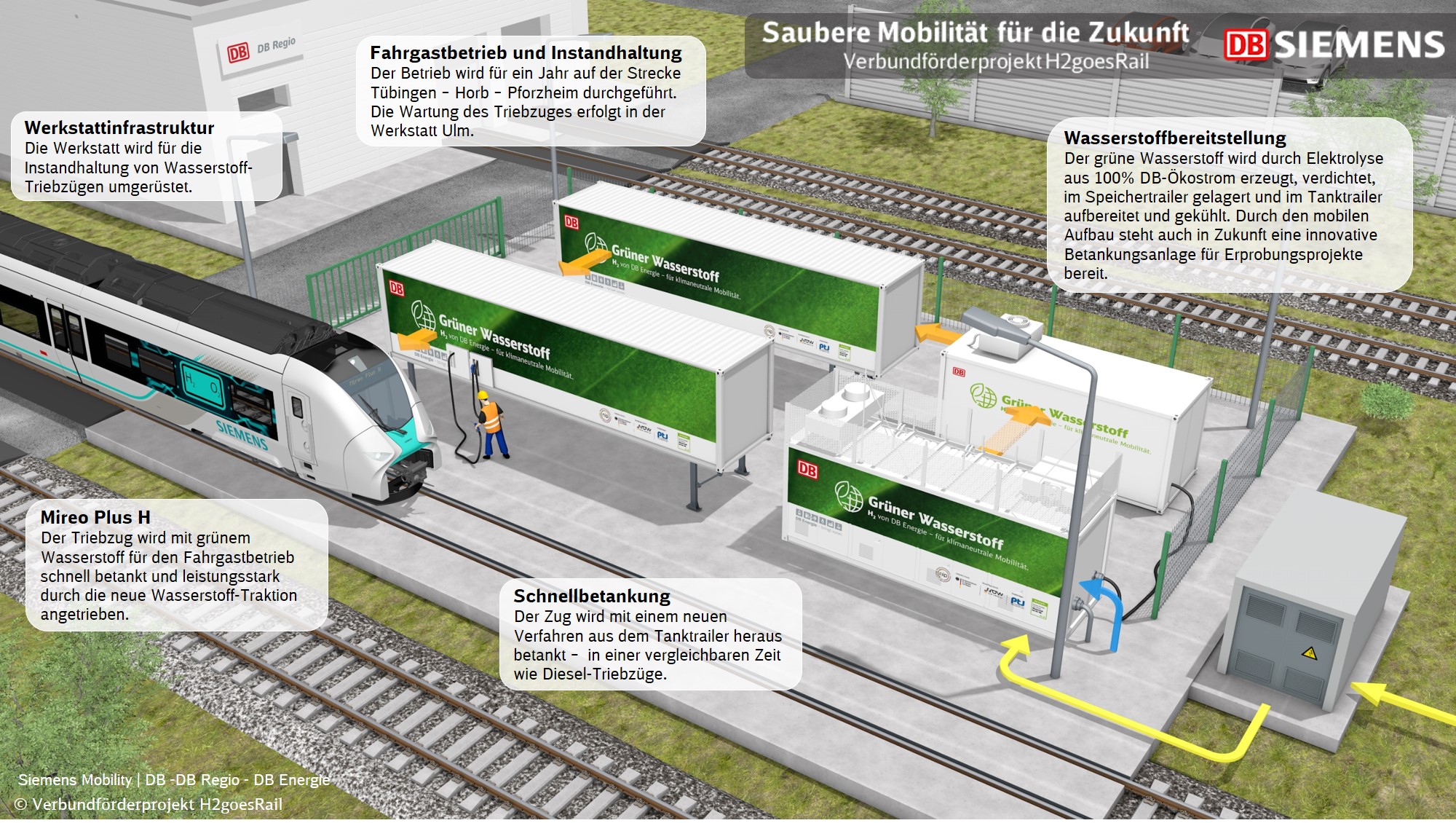

Wasserstoff-Gesamtprojekt H2goesRail

Gemeinsam mit Siemens Mobility hat die die Deutsche Bahn im Projekt H2goesRail ein innovatives Wasserstoff-Gesamtsystem bestehend aus Tankstelle, Zug und Instandhaltungsinfrastruktur entwickelt. Das Projekt – gefördert vom BMV im Rahmen des Programms „Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie“ ist im November 2020 gestartet und wurde im März 2025 abgeschlossen.

Ziel des Projektes H2goesRail war es, Wasserstoffzüge im Regionalverkehr zu testen und dadurch die CO2e-Emissionen auf der Schiene weiter zu reduzieren. Dafür hat die DB-Konzerntochter DB Energie eine innovative mobile Tankstelle entwickelt, deren intelligente Steuerung eine Schnellbetankung von Wasserstoff-Zügen erlaubt. Der grüne Wasserstoff wird direkt vor Ort durch Elektrolyse hergestellt.

Der von Siemens Mobility entwickelte Wasserstoffzug Mireo Plus H wurde im Rahmen des Projekts das erste Mal gebaut, zugelassen und umfangreichen Tests unterzogen. Zudem wurde die von der Deutschen Bahntochter, DB Energie, entwickelte Wasserstoffversorgungsinfrastruktur und das Zusammenspiel von Tankstelle und Zug intensiv erprobt. Die Erkenntnisse aus dem Gemeinschaftsprojekt sind eine wichtige Grundlage für den Fahrgastbetrieb mit Wasserstoffzügen in Berlin-Brandenburg und Bayern sowie den Betrieb von Wasserstoffinfrastruktur in Augsburg und Mühldorf durch DB Energie.

In Augsburg haben der Freistaat Bayern, Siemens Mobility und die Bayerische Regiobahn (BRB) zum Fahrplanwechsel im November 2024 den ersten Wasserstoffzug Bayerns in Betrieb genommen. Der Mireo plus H ist seitdem im Fahrgastbetrieb auf ausgewählten Fahrten in den Netzen Ammersee-Altmühltal und Ostallgäu-Lechfeld für einen 30-monatigen Testbetrieb unterwegs. DB Energie wurde von der BRB beauftragt, dass erste Projekt in Bayern im Fahrgastbetrieb durch eine mobile Wasserstofftankanlage als Betreiber zu versorgen. Der Zug fährt auf den Linien der BRB von Augsburg nach Füssen sowie nach Peißenberg.

DB Energie wird zudem eine stationäre Wasserstofftankstelle am Standort Mühldorf errichten und betreiben – dort wird eine Elektrolyseanlage aus erneuerbarem Strom grünen Wasserstoff erzeugen. Ab Ende 2026 sollen drei zweiteilige Wasserstoffzüge vom Typ Mireo Plus H im Linienstern Mühldorf im regulären Fahrgastbetrieb der Südostbayernbahn (SOB) für die Dauer des Verkehrsvertrags zum Einsatz kommen. Die Wasserstoffzüge werden auf der Strecke Mühldorf (Oberbayern) – Tüßling – Burghausen unterwegs sein. DB Energie wird zur Versorgung der Züge in Mühldorf eine Elektrolyseanlage, die mit 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Quellen betrieben wird, sowie die Wasserstofftankstelle, errichten und betreiben.

Größte Wasserstoffflotte der Welt im RMV-Gebiet

Aber auch im Betrieb und der Instandhaltung sammelt die DB beim Thema Wasserstoff Erfahrungen: Seit Dezember 2022 betreibt die DB-Tochtergesellschaft start GmbH die größte Wasserstoffflotte der Welt im RMV-Gebiet, die Wartung und Instandhaltung der Fahrzeuge erfolgt im DB Regio-Werk in Griesheim.

Wasserstofftransport auf der Schiene

Darüber hinaus entwickelt DB Cargo derzeit wirtschaftliche Lösungen für den Transport von großen Mengen Wasserstoff.

Wasserstoff, der nach Deutschland importiert wird, ist in der Regel nicht gasförmig, sondern in Flüssigkeiten gebunden. Dadurch kann er unkompliziert und effizient per Seeschiff transportiert werden. DB Cargo hat in Zusammenarbeit mit Energieversorgern ein Konzept für den Transport zu Empfängern, weitab von Seehäfen entwickelt. Der Wasserstoff wird in dieser Flüssigkeits-Bindung belassen. Damit können die üblichen Kesselwagen im Schienengüterverkehr genutzt werden. Sie sind heute schon vielfach für die chemische Industrie im Einsatz. Erst am Zielort wird der Wasserstoff wieder in den gasförmigen Zustand gebracht.

Akkutechnologie für mehr Klimaschutz

Neben dem Einsatz von Wasserstoff setzt die DB auch auf klimafreundliche Akku-Technologie. Gemeinsam mit Alstom hat die DB beispielsweise den ersten Alstom-Akkuzug erfolgreich im Fahrgastbetrieb getestet. Bis Anfang Mai 2022 war der Zug auf insgesamt 30.000 Testkilometern in Baden-Württemberg auf der Strecke Stuttgart–Horb unterwegs, um die Leistungsfähigkeit des Zuges auf unterschiedlichen Streckenprofilen zu testen und verschiedene Ladeszenarien zu erproben.

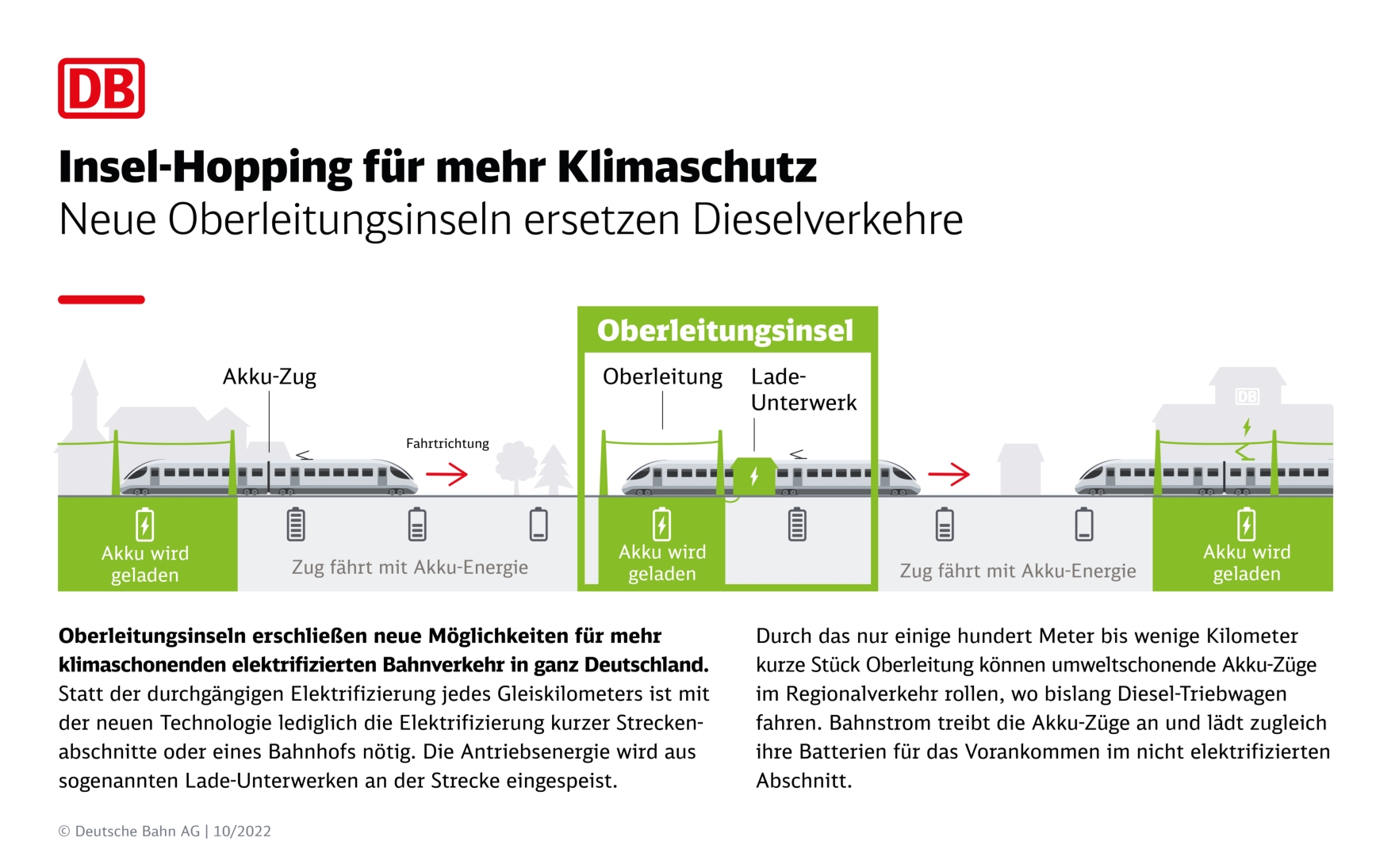

Auch die Entwicklung einer neuen innovativen Energie-Infrastruktur ist ein wichtiger Beitrag für den Ausstieg aus dem Diesel. Dafür entwickelt die DB sogenannte Oberleitungsinseln. Statt einer durchgängigen Elektrifizierung jedes Gleiskilometers ist mit dieser neuen Technologie nur noch die Elektrifizierung kurzer Streckenabschnitte oder eines Bahnhofs nötig. Klimafreundliche Akkuzüge können dann das kurze Stück Oberleitung zum Aufladen ihrer Akkus für Fahrten in einem nicht elektrifizierten Abschnitt nutzen.

In Schleswig-Holstein soll diese Form der teilweisen Strecken-Elektrifizierung im Dezember 2023 zum ersten Mal in Betrieb gehen. Auch in zwei weiteren Bundesländern kommen Oberleitungsinseln im Nahverkehr zum Einsatz: Im südlichen Rheinland-Pfalz sind die Vorplanungen bereits abgeschlossen; in der Region Rhein-Ruhr hat die Vorplanung begonnen.

Grüner Busverkehr

Alternative Antriebe und Kraftstoffe spielen auch auf der Straße eine wichtige Rolle. Die DB-Tochter DB Regio Bus realisiert und plant derzeit an mehr als 35 Standorten in ganz Deutschland Projekte mit klimafreundlichen Antrieben. Die Palette reicht von alternativen Kraftstoffen, über den Einsatz von Wasserstoff- und Batteriebussen bis zum Umbau vorhandener Dieselfahrzeuge in Elektrobusse.

So fährt die DB-Tochter Autokraft beispielsweise im Zuge des Wasserstoff-Pionierprojektes eFarm zwei Wasserstoffbusse im ÖPNV des Kreises Nordfriesland. Sie tanken den von "eFarm" regional produzierten Wasserstoff an zwei Tankstellen in Husum und Niebüll und bringen zu 100 Prozent emissionsfreie Mobilität auf die Straße. Auch in der Region Baden-Württemberg sind seit Ende 2021 fünf Elektrobusse in und um Ettlingen im Einsatz.

Auf dem Weg zur Klimaneutralität 2040 hat sich auch DB Regio Bus klare Ziele gesetzt: Bis 2038 soll der letzte Dieselbus ausgemustert werden. Ab 2030 werden planmäßig nur noch Busse mit emissionsfreien Antrieben beschafft. Insgesamt befinden sich ca. 5.000 Fahrzeuge in der Flotte der DB Regio Bus.

Doppelt fährt besser: die Zweikraftlok

95 Prozent ihrer Traktionsleistung im Streckennetz fährt DB Cargo bereits mit klimafreundlichen Elektrolokomotiven.

Jedoch ist die sogenannte „letzte Meile“ zum Gleisanschluss der Kund:innen meist nur mit einem Verbrennungsmotor, sprich mit Dieselloks, befahrbar. Das bedeutet: Es muss von einer Lok auf die andere gekuppelt und rangiert werden. Das benötigt Ressourcen, Zeit und Personal.

Die Lösung lautet: Hybridantrieb. Die neue klimafreundliche Zweikraftlok fährt auf Strecken mit Oberleitung elektrisch, auf allen anderen Strecken ohne Oberleitung – beispielsweise, um auf das Werksgelände von Kund:innen zu fahren, schaltet sie in den Dieselbetrieb um. So können die Zweikraftloks künftig sowohl als Streckenloks für schwere Übergabefahrten als auch als Rangierloks eingesetzt werden. Ziel von DB Cargo ist es, bis 2030 rund 70 Prozent der Diesellokomotiven mit innovativen Antrieben auszustatten. Die Auslieferung der ersten Zweikraftloks startet 2024.

Mit den neuen Lokomotiven spart DB Cargo jährlich rund acht Millionen Liter Kraftstoff und 17.000 Tonnen CO₂. Zudem wird die Zweikraftlok künftig mit dem alternativen Biokraftstoff HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) auf nichtelektrifizierten Streckenabschnitten betrieben. Damit sind Zweikraftloks künftig in der Lage, auch die letzte Meile CO₂-neutral zu fahren.

- 1,5 Milliarden Euro investiert die DB bis 2027 in den Ausbau neuer Antriebe und Kraftstoffe.

- 1000 Fahrzeuge hat der Konzern 2022 für die Betankung mit dem Biokraftstoff HVO zugelassen.

- 50000 Tonnen CO₂ sparen die Maßnahmen zum Dieselausstieg bis 2025 ein.

- In 17 Jahren: Bis 2040 wird die DB klimaneutral. Ein wichtiger Hebel ist der Ausstieg aus dem Diesel.

Downloads: Themendienst und Grafiken

Pressekontakt

Andrea Brandt

Leiterin Kommunikation Konzernthemen, Politik, Finanzen, Nachhaltigkeit & Interne Kommunikation

Deutsche Bahn AG